“꿈 속 뱀이 꼬리를 물고 돌았다!”

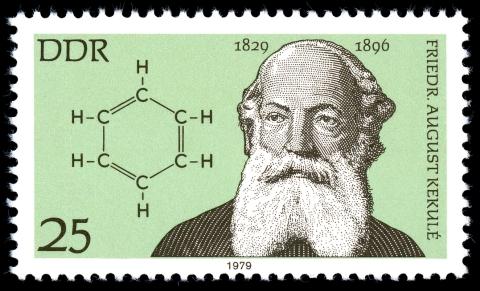

김형근의 유레카(2) 케큘레의 벤젠 고리 구조

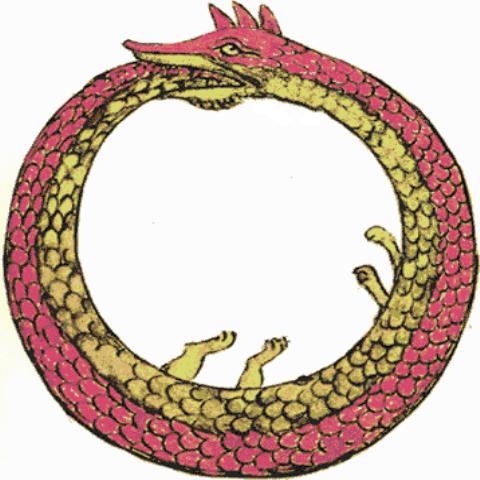

케쿨레가 꿈 속에서 목격한 우로보스는 ‘꼬리를 삼키는 자’라는 뜻으로 커다란 뱀, 또는 용이 자신의 꼬리를 물고 삼키는 형상으로 원형을 이루고 있는 모습으로 주로 나타난다. 시작이 곧 끝이라는 의미로 영원성을 상징한다. 여기에서 벤젠의 고리구조에 대한 영감을 얻었다 ⓒ 위키피디아

꿈이 창의성으로 연결되는 경우 꽤 많아

19세기 철학자들은 뇌에서 자극적인 생각이나 야심이 사라지면 잠이 든다는 개념을 내놓았다. 20세기 초까지 과학자들은 잠은 아무 변화가 일어나지 않는 상태이며 잠자는 동안 뇌가 활동을 멈춘다고 생각했다.

그러나 1950년대 렘(REM) 수면이 발견되면서 그 생각은 뒤집혔다. 과학자들은 잠이 90분마다 주기적으로 5단계가 반복된다는 사실을 알아냈다. 렘수면은 이 수면의 특징적인 현상의 하나인 급속안구운동(rapid eye movement)에서 따온 말이다. 몸은 자고 있으나 뇌는 깨어 있는 상태의 수면을 말한다. 대부분의 꿈은 렘수면 상태에서 이루어진다.

꿈이 창조력의 원천이 된 사례도 많다. 폴 매카트니는 비틀스의 대표곡이 된 ‘예스터데이’의 멜로디를 침대에서 일어나는 순간에 떠올렸다. 평범한 전업 주부였던 스테프니 마이어는 한 소녀가 풀밭에서 아름다운 뱀파이어와 이야기를 나누는 꿈을 꾼 뒤 꿈에서 들은 대화를 바탕으로 세계적 베스트셀러 ‘트와일라이트’를 썼다. 이처럼어떤 문제를 골똘히 생각하다가 잠을 자고 일어나면 해결책이 떠오르는 경우는 많다.

렘 수면을 통해 유기화학의 새로운 지평을 연 과학자가 있다. 독일의 화학자 아우구스트 케쿨레(1829∼1896)가 발견한 벤젠 고리 구조론은 유명하다. 1865년 그는 산업용 용매인 벤젠의 분자구조를 알아내려고 애쓰던 중 뱀이 자기 꼬리를 삼키는 꿈을 꾸다가 깨어나 벤젠의 분자구조가 뱀처럼 고리가 연결된 육각형일 거라는 생각을 퍼뜩 떠올렸다.

“꿈 속 뱀이 꼬리를 물고 빙글빙글 돌았다!”

유럽 최고의 과학사가로 꼽히는 에른스트 페터 피셔는 1890년 그의 저서 ‘슈뢰딩거의 고양이’에서 케큘레가 1865년에 발견한 벤젠 구조를 발견할 당시 꿈의 내용을 다음과 같이 소상히 기술하고 있다. 탄소와 수소의 결합 모습을 두고 하는 말이다.

“원자들이 다시 내 앞에서 너울거렸다. 작은 무리는 다소곳이 뒤편에 머물러 있다. 무리는 여러 겹으로 두텁게 결합된 채 기다랗게 줄지어 있었다. 모두 뱀처럼 꾸물거리며 기어 다녔다. 그런데 뱀들 가운데 한 마리가 자기 꼬리를 문 모습이 보였다. 뱀은 내 앞에서 어지럽게 빙글빙글 돌기 시작했다. 그 순간 나는 벼락을 맞은 듯 꿈에서 깨어났다. 그리고는 그날 밤을 꼬박 세우며 가설을 완성했다”

꼬리 문 뱀을 보고 과학사의 큰 문제 하나를 해결했다는 사실은 참으로 경이로운 일이다. 그러나 과학적 인식은 오랜 사유를 통해 이루어진 산물이다. 서서히 활동화 된 무의식이 마침내 활짝 열리는 순간 획득된다. 그것이 바로 유레카다.

케쿨레가 ‘자신의 꼬리를 물고 있는 뱀’ 꿈을 꾸면서 벤젠의 구조를 생각해 낸 것이다. 그는 그간 분자 구조가 직선 형태일 거라는 종래 통념에서 벗어나 고리 모양을 생각해낸 것이다. 그러면 벤젠구조의 발견이 왜 그렇게 중요한 걸까?

탄소와 수소가 꼭 같은 수로 이루어졌다는 것 이해 안 가

메탄(CH4)에서 볼 수 있는 것처럼 원래 탄소는 팔이 4개다. 벤젠(C6H6)은 탄소와 수소의 수가 같다. 탄소와 수소의 수가 같은 구조를 설명하기 위해서는 직선형태의 기존 이론으로는 도저히 불가능했다. 바로 이 구조를 풀어낸 것이 케큘러다.

벤젠을 구성하는 6개의 탄소원자는 서로 이중결합과 단일결합을 하며 6개의 탄소원자 끝에 각각 1개의 수소원자가 공유결합을 이루고 있다. 탄소원자간의 결합은 단일결합도, 이중결합도 아닌 중간적 성질을 가지며, 탄소원자 사이의 결합길이는 0.139nm로 모두 같다. 공명구조를 이루고 있어 화학적으로 매우 안정하다.

벤젠의 고리를 관찰해보면 분자의 고리가 하나가 아니라 두 개 존재한다는 걸 알 수 있다. 탄소를 위에서 아래로 시계방향으로 번호를 매기면 원자 1과 2, 3과 4, 5와 6 사이에 또는 2와 3, 4와 5, 6과 1 사이에 두 개의 선이 그어진다.

마이클 패러데이 처음으로 ‘벤졸’이라는 이름 붙여

벤젠은 벤졸이라고 불렸다. 19세기 초 당시 런던에서 활동하고 있던 하던 물리학자 마이클 패러데이(1791~1867)는 당시 극장이나 공공건물에서 불을 밝히던 석유에서 남은 찌꺼기에서 향기 나는 물질을 발견했다

그는 이 재료에 주목하여 여기에 벤졸이라는 이름을 붙였다. 1825년에 그는 이 재료가 수소와 탄소의 단 두 가지 원소로만 이루어졌음을 밝혀낸다. 그런데 놀랍게도 두 원소는 벤졸 안에 동일한 비율로 분포되어 있었다. 그때까지 알려진 수소와 탄소 화합물들은 모두 탄소에 비해 수소의 수가 훨씬 많았다.

얼마 후 석탄을 가공하고 남은 찌꺼기인 타르에서 벤졸을 대량으로 얻을 수 있었다. 이 재료가 관심을 끈 것은 많은 화학자들이 이 타르추출물에서 산업적 활용가능성을 보았기 때문이다.

그들은 또한 벤졸 분자에 탄소 여섯 개와 수소 여섯 개가 결합되어 있다는 사실도 밝혀낸다. 하지만 이 결합이 어떻게 가능한지는 여전히 의문이었다. 그 당시는 케큘레가 태어나기 훨씬 이전이다. C6H6의 구조는 어떤 모습일까? 바로 이 비밀을 푼 과학자가 바로 케큘러다.

‘최초의 발견’을 두고 과학사에서는 항상 논쟁이 벌어진다. 일부 과학사가들은 케큘러의 최초의 발견에 의문을 제시한다. 독일의 화학자 요한 요제프 로슈미트(1821-1895)가 1862년 먼저 주장했다는 사실이 알려졌기 때문이다.

꿈 속에서 뱀에서 영감을 얻었다는 것은 와전된 일화라고 주장하는 사람들도 있다. 그러나 “Let us learn to dream, gentlemen, then perhaps we shall find the truth(신사분들이여 꿈을 꾸는 것을 배웁시다. 그러면 진리를 발견할 수 있을 것입니다)”라는 말까지 남긴 것을 보면 단순한 일화만은 아닌 것 같다.

- 김형근 객원기자

- 저작권자 2016.01.19 ⓒ ScienceTimes