가시광선∼근적외선 감지, 고감도 광센서

연세대 박철민-최현용 교수팀 개발

연세대 신소재공학과 박철민 교수와 전기전자공학과 최현용 교수팀은 20일 ‘전이금속 디칼고게나이드계 화합물’(TMD)을 대면적 박막으로 제작, 가시광선부터 근적외선까지 감지할 수 있는 고성능 박막 광센서 소자를 만들었다고 밝혔다.

한국연구재단 신진·중견연구자사업 지원으로 수행된 이 연구 결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션스’(Nature Communications, 9월 2일자)에 게재됐다.

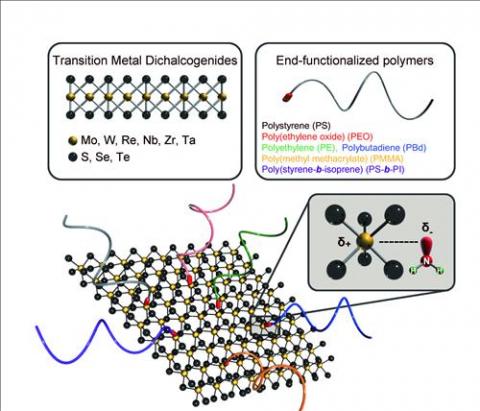

고분자 물질 사슬 끝에 붙어 있는 관능기를 이용한 전이금속 디칼코게나이드계 화합물(TMD)의 액상 분리. (왼쪽 위) 다양한 TMD 화합물(MX2) 구조를 구성할 수 있는 원소들. (오른쪽 위) 고분자 물질 끝에 다양한 관능기가 붙어 있는 고분자 물질 구조.(아래) TMD 나노층과 고분자에 붙어 있는 아민기(-NH₂) 사이에 작용하는 인력. ⓒ 연합뉴스

TMD는 구성원소에 따라 금속, 초전도체, 반도체 특성을 보이는 화합물로 특정 파장대의 빛을 흡수하고 전류로 변화하는 특성이 있어 광센서나 에너지 보존·저장 등에 활용하는 연구가 진행되고 있다.

그러나 TMD는 책처럼 묶여 있는 덩어리에서 얇은 낱장으로 분리해야 전기적 특성을 띠며 이런 박막형태로 만들기 위해 사용해온 방법은 특정 용매와 기판을 사용해야 하고 얻을 수 있는 양도 적다는 단점이 있었다.

연구진은 이 연구에서 TMD와 고분자 물질을 용매에 넣고 강력한 힘으로 섞어 TMD를 낱장으로 분리하고, TMD 낱장 표면에 고분자 물질 사슬 끝의 아민기(-NH₂)가 달라붙어 낱장들이 다시 붙거나 가라앉지 않고 안정적으로 분산된 상태를 유지하게 했다.

연구진은 TMD-고분자 화합물이 안정적으로 분산된 고농도 물질을 용액공정을 거쳐 TMD 박막으로 만들고 이를 이용해 세계 최고 수준의 유연성을 지닌 TMD 기반 대면적 광센서 소자를 구현했다.

이 기술은 각기 다른 파장을 검출할 수 있는 다양한 TMD 화합물을 동시에 분산할 수 있어 박막 하나로 여러 TMD 화합물을 넣어 가시광선∼근적외선의 넓은 영역 파장을 검출할 수 있는 고감도 광센서를 제작할 수 있다고 연구진은 설명했다.

또 TMD 표면에 부착된 아민기는 여러 전이금속과 결합을 잘하기 때문에 아민기를 포함한 다양한 고분자 복합체와 각종 TMD 나노소재를 원하는 유기용매 내에 분산시킬 수 있는 플랫폼 기술이라고 덧붙였다

박철민 교수는 “TMD를 손쉽게 물 등 다양한 용매에 분산할 수 있는 기술을 개발, 전이금속 화합물의 우수한 광전특성을 대면적으로 구현할 수 있게 됐다”며 “유연성을 갖춘 대면적, 고성능의 광검출 소자는 넒은 범위 파장을 제어, 현재 활발히 연구되고 있는 의료용 광바이오센서 등에 활용 가능성이 높다”고 말했다.

- 연합뉴스 제공

- 저작권자 2015.09.21 ⓒ ScienceTimes