인공생명체와 인간은 어떻게 공생할까

한국-호주 국제교류전 ‘뉴 로맨스(New Romance)’

세상에 존재하지 않는 생명체와의 만남

전시를 세 공간에 나눠 볼 수 있다. 첫 번째 공간에서 볼 수 있는 주요 작품은 강애란의 루미노우스 포엠(Luminous Poem)이다. 사람의 키를 훌쩍 넘긴 책 모양 설치물이 있다. 그리고 벽에는 영상이 쏘여지는데 18세기 낭만주의 시들의 텍스트이다. 마치 책 속에 들어선 느낌을 받는다. 책이라는 가상공간에서 촉각과 시각 등을 통해 텍스트를 보는 느낌이다. 작가는 책이 종이라는 물질에 얽매이지 않고 테크놀로지 힘을 바탕으로 지식 공간 플랫폼으로 확장할 수 있음을 보여주고 있다.

패트리샤 피치니니(Patricia Piccinini)는 호주의 멸종되어 가는 생명체를 모티브로 작업하는 작가이다. 유리섬유, 폴리우레탄, 인간의 털을 이용한 작품은 사실성이 뛰어나다. 그런데 이율배반적 모습을 갖고 있다. 그가 보여주는 생명체가 세상에 존재하지 않는다는 점이다.

웰컴 게스트(The Welcome Guest)도 마찬가지이다. 침대 위에 어린 여자아이와 상아처럼 생긴 다리와 손을 가진 인공생명체가 서로 마주보고 있다. 유전자 조작이나 유전공학으로 진화한 생명체 모습일 수도 있다. 작가는 한 번쯤 유전공학적 윤리적 문제에 대해, 유전공학으로 기존에 없는 존재가 태어날 때 어떻게 공생할지에 대해 고민해야 한다고 이 작품을 통해 말하고 있다.

지하로 내려가기 전 진시영의 뉴폼(New Form)이 있다. 엘이디(LED)로 빛을 연구하는 작가인 만큼 이번 작품도 지하로 내려가는 통로 벽에 빛을 쏟아 무수히 많은 별을 만들어 환상의 공간을 만들어내고 있다. 마치 어두컴컴한 우주 속으로 진입한 듯한 착각마저 자아내고 있다.

기계의 미학적 재해석, 뇌의 지배를 받지 않는 사이보그 팔

두 번째 공간에서 볼 수 있는 첫 작품은 양원빈의 ‘종(種)’ 시리즈이다. 우리가 사는 도시 생태는 우리가 모르는 수많은 종이 탄생되고 있다. 특히 작가는 우리가 버린 플라스틱컵, 쓰레기, 버린 우산 등도 하나의 도시생태계를 구성하고 있다고 봤다. 이번 작품에서는 바로 이런 도시 생태의 민낯을 드러내고 있다. 모터가 달려 움직이는 각종 쓰레기들이 전시장 한 구석에 움직이고 있다. 평소에 관심 없는 이 쓰레기들도 생명체가 되고 있는 셈이다.

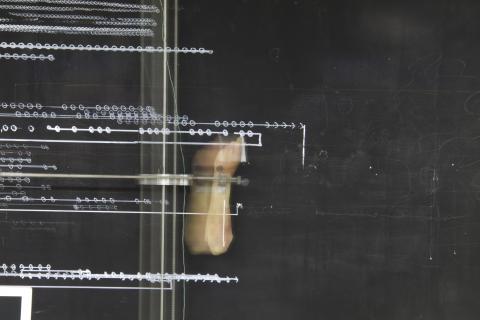

이기봉의 ‘만년설’은은 작가가 바라보는 자연을 기계적 미학으로 재해석한 작품이다. 자기 팔을 본 뜬 로봇 팔이 프로그램에 따라서 무수히 많은 시간 동안 앞 까만 유리에 하얀 동그라미를 그린다. 만년설이 오랜 세월 반복해서 무작위로 쌓인 것처럼 이 작품도 장시간에 걸쳐 반복적으로 무작위로 그림을 그린다. 이 전시회가 끝나면 하얗게 변하게 된다. 작가는 이 작품을 통해 자연에서 발견되는 현상을 프로그램화하여 인공적으로 코딩하고 다시 기계적으로 디코딩하는 과정을 통해 자연적인 것은 무엇인지, 인공적인 것은 무엇인지 경계에 대한 물음을 던지고 있다.

오토메이티드 컬러 필드(Automated Colour Field)는 키네틱 아트이다. 색채 관심이 많은 작가 레베카 바우만(Rebecca Baumann)의 작품이다. 종이가 넘어가면서 시간이 바뀌는 필름 클락을 이용했다. 시간이 써 있는 필름에 색깔을 넣었는데, 재미있는 것은 필름이 넘어가는 속도가 모두 다르다는 점이다. 그래서 관람객들은 한 번도 똑같은 색채 조합을 볼 수 없다. 이 작품은 단순히 색의 심미적, 색채학적인 해석이 아닌 색에 대한 감정을 다층적으로 해석하고 있다.관객과 소통하는 인터랙티브한 작업으로 관객에게 색다른 교감 가능성도 제시하고 있다.

스텔락(Stelarc)은 사이보그 개념을 기반으로 행위예술을 선보이는 세계적인 테크놀로지 아티스트이다. 이번 전시회에 선 보인 작품은 익스텐드드 암(Extended Arm)이다. 예상 그대로 로봇 팔이라고 할 수 있다. 하지만 놀라운 점이 있다. 보통 기계들은 인간의 의지에 의해 움직이만 이 작품은 로봇 마음대로 움직이는 작품이다. 우리는 미래 사회 중 인간의 통제를 벗어난 로봇을 그리곤 한다. 이 작품이 바로 이에 대한 경고이다. 현대 문명이 보여주는 인간의 사이보그화를 극단적으로 표현했다고 볼 수 있다.

인간보다 더 자기애가 충만한 로봇과의 만남

세 번째 공간으로 들어서면 먼저 보는 작품은 블랜더(Blender)이다. 제목처럼 작품 가운데 믹서기가 보인다. 소리가 윙하게 들리면 각기 다른 부품들이 조합되어 하나의 모양으로 형성된 이 작품에서 불빛이 나와 벽에 투영되며 ‘프리티(pretty)와 에스오에스(SOS)’ 글자가 나온다. 관람객은 세상에 존재하지 않는 기계가 생산하는 이미지를 보게 된다.

벽면 위에 헤이든 파울러(Hayden Fowler) 다크 에코놀로지(Dark Ecology) 영상 작품이 있다. 인간의 산업과 생태계 파괴를 고발하는 작가로 호주 뉴질랜드 산불이 난 가상의 공간에서 새들이 어찌할 바를 모르는 모습을 보여준다. 세트로 된 작품이지만 진짜 숲을 보는 듯한 느낌이다. 전시 마당에 가면 둥그런 텐트 모양이 보이는데, 작품 속 다크 에코놀로지가 구현되어 있어 직접 경험할 수 있다.

어두운 구석 공간에 들어서면 코르셋과 드레스를 입은 로봇이 다가온다. 웨이드 메리노우스키(Wade Marynowsky)의 부르주와 로봇의 신중한 매력2이다. 과거 부르주아가 경제적 바탕으로 여유로움을 느낀 것처럼 우아하게 대화하고 티파티를 하자는 듯 조르르 관람객들에게 달려온다. 하지만 정작 이 로봇의 관심은 사람이 아니다. 건너편 거울에 보이는 자신이다. 그야말로 자기애가 충만한 셈이다.

작가는 이 모습을 통해 미래 로봇에 대해 질문을 던지고 있다. 인간을 지배하는 로봇 등 우울한 미래를 예상하지만 오히려 자기애가 강하고 인간보다 더 윤리적 로봇도 등장할 수 있는 것 아니냐고 반문하고 있다.

- 김연희 객원기자

- 저작권자 2015.10.08 ⓒ ScienceTimes