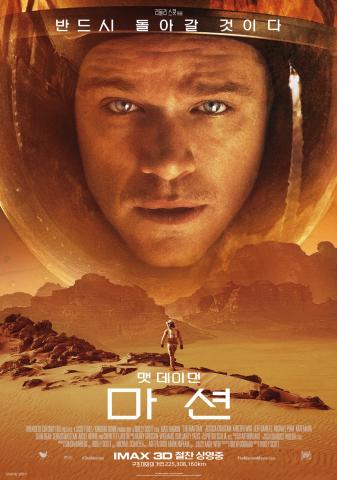

영화 ‘마션’의 거짓과 진실

이태형의 생활천문학 23

미국항공우주국 나사의 철저한 자문을 통해 화성을 가장 과학적으로 다루었다는 ‘마션’. 영화는 화성 탐사에 나섰던 아레스 3 탐사대의 여섯 명 우주인 중 한 명이 모래 폭풍으로 부상을 입고 현지에 고립되면서 시작된다. 동료가 죽었다고 판단한 탐사대는 그를 홀로 남겨둔 채 화성을 떠난다. 하지만 모래 폭풍이 지나고 극적으로 살아난 주인공은 화성에서 살아남기 위한 고단한 생존 활동을 벌인다. 그리고 결국은 자신의 생존 소식을 지구에 알리고, 이 소식을 들은 동료들은 화성으로 돌아가 동료를 구해 지구로 돌아온다.

영어의 마션(Martian)은 ‘화성인’을 뜻하는 말이다. ‘금성인’이나 ‘목성인’ 같은 단어는 없다. 화성을 제외한 그 어느 행성도 지구와 비슷한 조건을 갖지 않았기 때문이다. 지구와 가장 비슷한 환경의 화성, 그래서 오래 전부터 인류는 화성을 제 2의 지구로 만들기 위한 노력을 기울이고 있다.

그렇다면 영화 속에 등장하는 장면 중 어디까지가 과학이고, 어디까지가 SF일까? 물론 영화는 영화로서 즐기고 감동을 느끼면 된다. 인류의 발전을 위해 목숨을 건 탐사를 수행하는 우주인들, 어려운 환경 속에서도 끝까지 포기하지 않고 살아남기 위해 노력하는 한 남자, 그리고 그를 구하기 위해 가족과 친구들이 기다리는 지구로의 귀환을 연기하고 죽을 지도 모를 화성으로 돌아가는 우주인들의 이야기. 과연 현실 속에서 일어날 수 있는 일일까? 그 자체만으로도 영화는 충분히 재미있고 감동적이다. 그 속에서 과학적인 오류를 찾는 것은 영화를 비판하기 위한 것이 아니라 SF 영화에서만 느낄 수 있는 또 다른 재미일 것이다.

화성에서는 영화에서처럼 강한 모래 폭풍이 불 수 없다. 화성의 대기는 지구의 1%가 되지 않는다. 따라서 시속 100km/h의 폭풍이 분다고 해도 실제로 느껴지는 바람의 강도는 지구에서의 10km/h에도 미치지 못한다. 대기 중의 공기 입자가 지구의 1%도 안 되기 때문에 그 속도의 제곱에 해당하는 운동 에너지를 가지고 있어도 결국 바람의 영향은 지구의 1/10을 넘지 못한다. 1970년대에 화성에 착륙한 바이킹1, 2호 이래로 여러 대의 우주선들이 화성에 착륙했다. 그리고 영화 속에 등장하는 패스파인더호와 함께 보낸 소저너를 시작으로 스프릿, 오퍼튜너티, 큐리오시티 같은 여러 대의 탐사 로버들도 화성 표면에서 활동했고, 그 중 일부는 지금도 활동을 하고 있다. 지난 수십 년 간의 화성 탐사 활동 중 어떤 우주선이나 로버도 모래 폭풍으로 날아가거나 쓰러진 적은 없다. 화성의 모래 바람은 탐사선이나 로버의 태양 전지판을 지저분하게 해서 효율을 떨어뜨리는 정도의 영향을 줄 뿐이다.

화성의 크기는 지구에 비해 훨씬 작다. 지름이 지구의 절반 정도이기 때문에 화성 표면의 중력은 지구의 약 1/3 밖에 되지 않는다. 즉 몸무게가 90kg중인 사람이 화성에 가면 자신의 몸무게를 30kg중 정도로 밖에 느끼지 않는다는 것이다. 영화 속에서 모래 바람을 뚫고 우주선으로 힘겹게 걸어가는 우주인들의 모습이나, 현지에 홀로 남아 움직이는 주인공의 모습은 지구와 크게 다르지 않았다. 하지만 실제로 그런 일이 벌어진다면 영화 속에서 보다는 훨씬 가볍게 움직일 수 있을 것이다.

영화에 등장하는 화성 탐사선 헤르메스호의 규모도 현실과는 많이 다르다. 물론 인공중력을 만들 정도의 거대한 우주선을 만드는 것이 기술적으로 불가능한 것은 아니다. 하지만 현실적으로 영화 속에 등장하는 헤르메스와 같은 우주선을 만들기 위해선 연간 20조원 가까이 되는 나사의 모든 예산을 쏟아 부어도 어려운 일이다. 나사가 화성 유인탐사를 위해 만들고 있는 오리온호의 경우 승무원 모듈은 지름이 약 5m, 높이는 3.3m 정도로 아폴로 우주선의 사령선에 비해 면적이 약 50%가 클 뿐이다. 물론 화성까지 가는데 이용하게 될 서비스 모듈이 더 붙지만 이 역시 아폴로 우주선의 기계선을 개선한 것이기 때문에 전체적으로 아폴로 우주선에 비해 조금 큰 정도이다.

주인공이 화성에서 감자를 키우던 기지가 폭발을 하게 되면서 또 다른 역경이 시작된다. 그때 주인공은 비닐과 테이프 등으로 통로를 막아서 외부와 단절을 시킨다. 화면 속에서는 기지 밖에 바람이 불고, 이 바람에 통로를 막은 비닐이 안쪽으로 펄럭이는 장면이 나온다. 현실 세계에서는 불가능한 일이다. 주인공이 우주복을 벗고 있는 기지 안은 지구와 비슷한 1기압 정도의 압력이 유지되지만 밖은 거의 진공에 가까운 0.006기압 정도이다. 이 정도의 압력차이라면 마치 진공청소기가 먼지를 빨아들이는 것처럼 비닐 막이 밖으로 팽팽하게 부풀어져 있어야 한다.

물론 주인공이 마지막에 뚜껑까지 제거한 우주선을 타고 화성을 탈출할 수 있었던 것은 화성의 낮은 기압 덕분이다. 만약 지구였다면 공기와의 마찰로 인해 엄청난 열이 발생했을 것이고, 우주복만으로는 그 정도 열을 차단할 수 없었을 것이다. 물론 헤르메스 우주선과의 도킹을 위해 주인공이 장갑에 구멍을 뚫고 새어나오는 가스의 반발력으로 움직인 것은 거의 불가능에 가까운 일이다. 우주인이 진공 속에 그대로 노출된다면 어떤 일이 벌어질 지는 충분히 상상하고도 남을 일이다.

로켓의 연료인 하이드라진을 태워서 물을 만드는 것에 대해서도 논란이 있다. 이 과정이 이론적으로는 가능한 일이지만, 실제로 감자를 키울 정도로 많은 물을 얻기는 힘들다. 화성의 토양에 포함된 물이나 지하에 얼어 있는 물을 이용하는 것이 훨씬 현실적이다. 유인 탐사에서 가장 중요한 것이 물이기 때문에 물을 충분히 얻을 수 있는 곳이 탐사 지역으로 선정될 가능성이 높다. 이미 화성의 토양에는 2% 정도의 물이 포함되어 있고, 화성 전체를 수십 미터 높이로 덮을 수 있는 많은 얼음이 있다는 것도 밝혀졌기 때문이다.

나사에서는 화성에서의 식물 재배에 대해 오래 전부터 연구를 해오고 있다. 올 초에는 베기(Veggie)라는 수경 재배 장치를 통해 우주정거장에서 재배한 상추를 시식하는 모습이 공개되기도 하였다. 또 최근에는 화성과 비슷한 환경의 온실에서 수경 재배를 통해 여러 가지 작물을 재배하는 실험도 성공했다. 따라서 앞으로의 화성 유인탐사에서 채소를 재배하여 먹는 일은 충분히 가능한 일일 것이다. 하지만 수경재배이기 때문에 영화에서처럼 우주인들의 대변을 건조시켜 사람마다 분류하여 보관하는 것은 불필요한 일이다.

이외에도 영화 속에서는 낙하산이 붙어 있는 패스파인더가 등장하지만 실제로는 착륙할 당시 이미 낙하산이 분리되어 다른 곳에 떨어져 있다든가, 미국이 왜 러시아가 아닌 중국의 로켓을 이용했어야 하느냐 등 여러 가지 논란거리가 있을 수 있다. 하지만 영화는 영화일 뿐이다. 이 영화를 보고 필자가 느낀 결론은 역시 지구만한 곳이 없다는 것이다. 화성이 아무리 제 2의 지구가 될 수 있다고 하더라도 결코 지구와 같은 환경은 될 수 없을 것이다. 화성 탐사도 중요하지만 지구를 아끼고 잘 보전하는 것도 그 이상 중요하다는 것을 영화를 통해 느끼기 바란다.

- 이태형 한국우주환경과학연구소장

- 저작권자 2015.10.15 ⓒ ScienceTimes